誰かの苦しみに気づいても、何をすればいいのかわからない。手を差し伸べることが正しいのか、それとも見守るほうがいいのか。共感は、ときに無力感を伴います。しかし本当の共感とは、ただ感じることでも、同情することでもありません。それは、相手の痛みに向き合いながら、自分の中で“動く”ことなのです。

Emotional Compassでは、本特性は関係管理(RM)因子に属します。共感的感度(感じ取る)、傾聴力(受けとめる)、共感的行動(動かす)を経て、この「関係志向性」は、他者とのつながりを“育て続ける”力として位置づけられます。

関係を「維持」ではなく「呼吸」として捉える

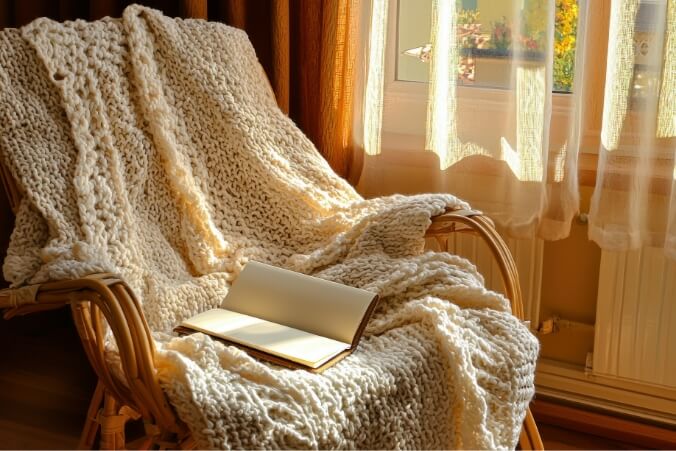

人との関係は、固定された構造ではなく、呼吸のように変化し続けるものです。近づくときもあれば、離れるときもある。呼吸を止めれば苦しくなるように、関係もまた、放っておけばやがて硬直してしまう。だからこそ、リーダーには“意識的に息を合わせる”姿勢が求められます。

関係志向性とは、関係を管理することではなく、信頼を循環させる関わり方のこと。相手の立場や変化に柔軟に寄り添いながら、関係のリズムを感じ取る知性です。

信頼は「共有される体験」から生まれる

組織心理学者のダットンとヒーフィー(Dutton & Heaphy, 2003)は、「高品質な関係(High-Quality Connections)」が人の幸福感と成長に深く寄与すると述べています。信頼とは、一方が他方に与えるものではなく、共に経験を積み重ねることで生まれる相互の感覚です。たとえば、リーダーとメンバーが挑戦や失敗を共有し、互いの限界や弱さを見せ合うとき、そこに“関係の深まり”が生まれます。心理的安全性や信頼の基盤は、特別な場面よりもむしろ、日々の対話や協働の積み重ねの中に育つのです。

関係志向性の高いリーダーは、この“共通の呼吸”を意識的に保ちながら、関係を通じて組織全体に安定と温度をもたらします。

信頼を「持ち合う」姿勢がリーダーをつくる

最上雄太(2022)は、『シェアド・リーダーシップ入門』の中で「信頼とは、与えるものではなく“持ち合うもの”である」と述べています。信頼は一方的な献身でも、期待でもなく、相互の尊重の上に成り立つ共同体的な感覚です。

関係志向性の成熟とは、相手を変えようとするのではなく、関わり続ける勇気を持つこと。結果を急がず、時間の中で変化を受け止め、信頼を少しずつ耕していく。そのプロセスを通じて、リーダー自身もまた、他者との関係に育てられていくのです。

あなたは、誰と信頼を育てていますか?

関係を大切にするとは、安定を求めることではなく、変化の中で関わりを続けることです。信頼は完成するものではなく、更新し続ける営み。あなたが今日、関係を“続けたい”と思える相手は誰ですか?その問いが、リーダーとしての成熟を映し出す鏡になるかもしれません。

✨ INNERSHIFTからのお知らせ

📘 公式サイト:innershift.jp

✍️ JOURNAL:innershift.jp/journal

🧭 Emotional Compass(自己特性診断・2025年秋公開予定):innershift.jp/compass

🎥 YouTube:INNERSHIFT Channel

💼 LinkedIn:Yuta Mogami

🐦 X(旧Twitter):INNERSHIFT_JP

📘 Facebook:INNERSHIFT

🧾 参考文献

- Dutton, J. E. & Heaphy, E. D. (2003). The Power of High-Quality Connections.

- 最上雄太(2022)『シェアド・リーダーシップ入門』(国際文献社)|https://amzn.to/3IqOixG